這本書記錄了香港四位極具份量的大學教授,在離開教席前的最後一課。有的在校園演講,有的在線上授課,有的只留下講稿卻未能實現。雖然書籍分類屬於社會學,但細讀之後,我更傾向視之為一本人文哲學著作,當中啟發我重新反思生命的意義。

- 陳健民教授:對信仰的重新思考

- 陳祖為教授:對內在價值的追求

- 邢福增教授:對歷史尊嚴的執著

- 張燦輝教授:對生命意義的反思

究竟是先找到生命的意義才能真正活出人生,還是人生本身就是尋找意義的過程?

生命意義一直是我人生中一個很大的課題。從大學、工作到建立家庭,不時都在思索,如今依然沒有確切答案,也許只能說有一個抽象的概念,但如何實踐,仍在摸索。

首先要談到的是我們的出生。為何我會來到這個世界,正好在香港出生?我並不知道。如果沒有出生,便沒有我。既然已經出生,這就是無可抗拒的事實,不是自己選擇,而是一個非必然卻已必然的生命。時間在流動,存在是真實的。於是我體會到,理解生命意義的第一步,其實是先接受出生這份賦贈。

大家或許聽過一句話:我們之所以死亡,是因為我們曾經出生;我們之所以出生,也必然會走向死亡。這聽似悲觀,卻是無法迴避的真相。死亡是不確定的確定性。我很少刻意思考死亡,總覺得以平均壽命計算,它離我很遠;但其實,它隨時可能逼近。對死亡,我確實懷有恐懼:一方面覺得人生還有許多未曾嘗試,另一方面死亡與死後的境況充滿未知。然而,我明白到我們需要接受死亡——它不僅是生物的必然,也提醒我們生命有限,而正因有限,才讓我們在出生與死亡之間的有限時光,享受人類的自由。

那麼,在這有限的時間裡,我們該做什麼,才能讓生命更有意義?德國哲學家尼采曾說,生命本無意義,是虛無的。但我並不認同。活著的感覺是真切的,我相信其中蘊含某種意義,且因人而異。過去我的人生幾乎是倒模般:沒有認真思考如何活,只是循著社會定義的成功軌跡前行——努力讀書升上大學,畢業後安穩打工賺錢,享受物質、偶爾旅行,然後建立家庭。這一切看似合理,卻也反映資本主義社會對生產力與規範的追逐,相對忽略了宗教、文化、倫理等人文要素,令人感到沉悶窒息。或許正是這份窒息,推動我們進一步思索生命意義。

古希臘哲學家亞里斯多德認為,生命意義在於昇華生活:透過培養美德與智慧,達致真正的幸福。換言之,生命的意義不是在解決問題,而在於如何生活。它不是形上學,而是倫理學。人是群居的動物,雖然有時候我們討厭與人相處,但社會的一切事物,皆由人與人的連結而生。也許有人會理性地依能力與興趣選擇理想工作,從而找到生命的意義。我過去也是這樣想的,但如今體會到,工作僅是生命的一部分。綜合這本書的啟發與我自身的經歷,我更相信:生命意義是人與人之間的情——一份自然產生的關係,並以美德與智慧為根基。我們可以透過發揮潛能創造美好,並將這份美好與他人分享。

最後,引用陳健民教授最後一課中的結語:

我希望你們能夠順性去為這個世界創造真善美,我希望你們不虛此生。

同時,也想以一節聖經經文作結:

你要盡心、盡性、盡意愛主-你的神。

這是誡命中的第一,且是最大的。

其次也相仿,就是要愛人如己。

(馬太福音22:37-39)

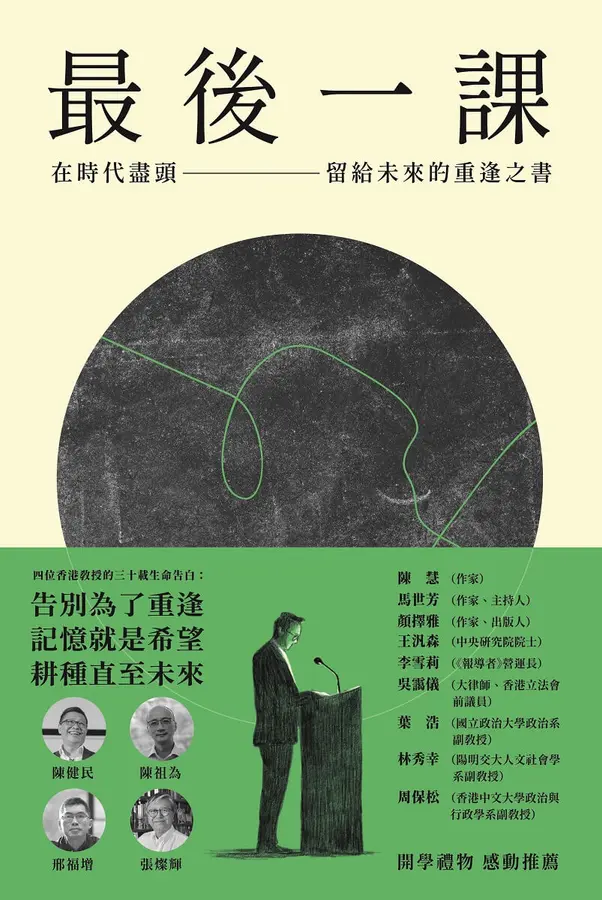

書名:最後一課: 在時代盡頭, 留給未來的重逢之書

作者:陳健民,陳祖為,邢福增,張燦輝

購買連結:

– Kobo電子書

– 博客來

– 誠品